後期高齢者医療制度は75歳以上の方の医療制度です

75歳になると、これまで加入していた国民健康保険や会社の健康保険などから長寿医療に移行します。

|

対象者 |

被保険者となる日 |

|---|---|

|

75歳以上の方 |

75歳の誕生日当日から |

|

65歳以上75歳未満で、一定の障害があると広域連合の認定を受けた方 |

広域連合の認定を受けた日から |

(注意)障害認定は申請によって認定または撤回することができます(ただし、遡っての適用はできません)。

ご注意ください!

会社の健康保険の被保険者(本人)の方が後期高齢者医療制度に移行すると、被扶養者であった方もその資格を失いますので、国民健康保険等への加入が必要となります。

国民健康保険への加入は、役場税住民課までお尋ねください。

資格確認書

(令和7年8月からはだいだい色)

令和6年12月2日以降は、後期高齢者医療被保険者証と限度額適用認定証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しましたが、令和7年度はマイナ保険証の有無に関わらず、資格確認書を送付いたします。

●コールセンターの設置について

電話番号 :050-3821-7146

設置期間:令和7年7月1日から令和7年8月29日まで(土、日、祝日を除く)

受付時間:午前8時30分〜午後5時15分まで

対応範囲:後期高齢者医療制度におけるマイナンバーカードと保険証一体化に関すること、後期高齢者医療制度の資格に関すること、その他意見要望等

医療機関での負担割合

病院等での医療費の自己負担割合は、本人および同一世帯員の住民税課税所得等により、「1割」、「2割」又は「3割」となります。

高齢者の医療費(病院等での窓口負担を除いた分)は、公費(税金)約5割、若い世代からの支援金約4割、高齢者の方の保険料約1割で賄われており、国民全体で支える仕組みとなっています。

保険料について

保険料の決め方(令和7年度)

年間の保険料(限度額80万円)=均等割額(56,340円)+所得割額{総所得金額等-基礎控除額}×所得割率(京都府は10.95%)

保険料の軽減について

所得の低い方の軽減措置

|

総所得金額等(被保険者+世帯主)が下記の基準を超えない世帯 |

軽減割合 |

|---|---|

|

基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1) |

7割 |

|

基礎控除額(43万円)+30万5千円×被保険者の数+10万円×(給与所得者等の数-1) |

5割 |

|

基礎控除額(43万円)+56万円×被保険者の数+10万円×(給与所得者等の数-1) |

2割 |

被扶養者であった方の軽減措置

制度加入の前日まで会社の健康保険や共済組合の被扶養者であった方

- 当分の間、所得割額はかかりません

- 均等割額は資格取得から2年に限り5割軽減されます(国民健康保険や国民健康保険組合の加入者は該当しません)

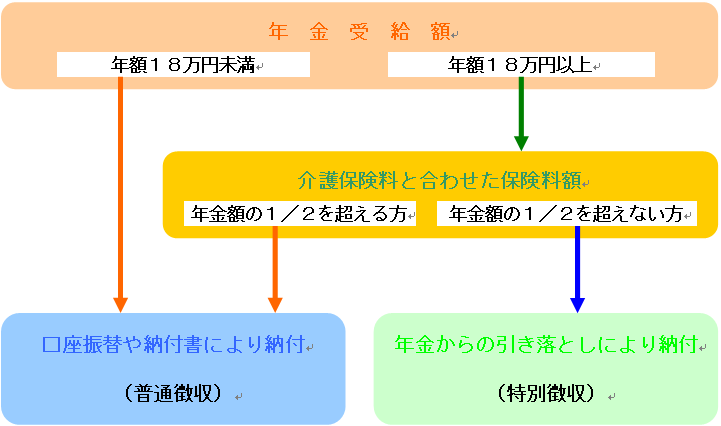

保険料の納め方

保険料は原則として年金からのお支払いとなります(特別徴収)。

年金額が年額18万円未満の方や、介護保険料と後期高齢者医療保険料との合算額が、対象となる年金受給額の2分の1を超える方は、納付書や口座振替等によりお住まいの市町村に納めます(普通徴収)。

また、あらたに被保険者となる方や住所を異動した方は、普通徴収となる場合があります。

保険料の納め方は、次の2通りの方法からお選びいただけます。

|

「年金」からの納付 |

特別な手続きは必要ありません |

|---|---|

|

「口座振替」での納付 |

特別徴収の方…役場保健福祉課で口座振替への変更の申出をしてください。 普通徴収の方…金融機関へ提出していただく用紙を保健福祉課でお渡しします。 |

これまでの納付状況等から口座振替への変更ができない場合があります。

更新日:2025年07月08日