○診療報酬明細書等の開示に係る事務取扱要領

平成12年3月24日

要領第1号

第1 目的

この要領は、和束町国民健康保険の診療報酬明細書等(以下「レセプト」という。)の開示に関し、個人のプライバシーの保護及び診療上の問題に係る取扱いに十分配慮をしつつ被保険者及び受給者へのサービスの一層の充実を図るとともに、レセプトの開示事務の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。

第2 開示対象レセプト

開示の対象は、原則として過去5年間分の和束町国民健康保険に係るレセプトとする。

第3 開示依頼者

レセプト開示依頼者(以下「依頼者」という。)は、個人のプライバシーの保護を図る観点から、次に掲げる者とする。

1 被保険者等

(1) 和束町国民健康保険の被保険者(和束町国民健康保険の被保険者、退職被保険者及び退職被扶養者であつた者を含む。ただし、死亡している者を除く。以下「被保険者等」という。)

(2) 被保険者等が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人

(3) 被保険者等からレセプトの開示請求に関する委任を受けた弁護士

2 遺族等

(1) 被保険者等が死亡している場合にあつては、当該被保険者等の父母、配偶者又は子(以下「遺族」という。)

(2) 遺族が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人

(3) 遺族からレセプトの開示請求に関する委任を受けた弁護士

第4 事務処理

1 被保険者等からの開示請求

(1) 開示請求に係る書類の提出

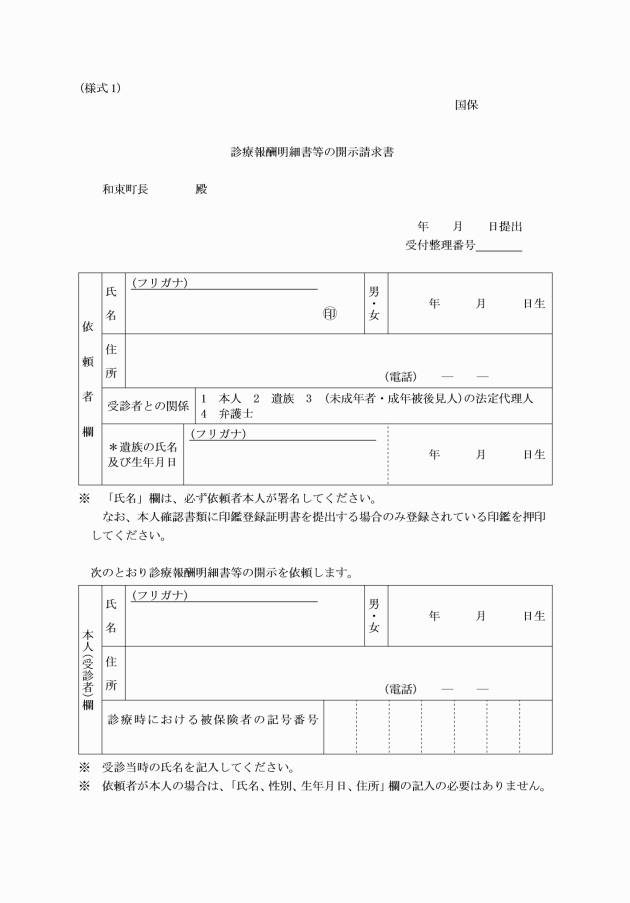

依頼者がレセプトの開示を受けようとするときは、診療報酬明細書等の開示請求書(以下「開示請求書」という。)(別記様式1)を本人来庁のうえ町長に提出しなければならない。この場合、町長は依頼者に対し、次に掲げる事項を十分説明のうえ、別紙「診療報酬明細書等の開示を依頼される方へ(お知らせ)」を配布するものとする。

① レセプトには保険適用外の事項は記載されていない等、必ずしも診療内容の全てが記載されているものではないこと

② 依頼者の本人確認の必要性

③ 保険医療機関等に対する事前確認の必要性

④ 保険医療機関等がレセプト開示に同意をしなかつた場合は、開示できないこと

⑤ 開示請求のあつたレセプトが存在しない場合は、開示できないこと

⑥ 診療内容についての照会には、一切応じられないこと

⑦ 開示の方法について

⑧ 開示までの事務処理期間について

⑨ 開示請求に必要な書類について

(2) 依頼者の本人確認の方法

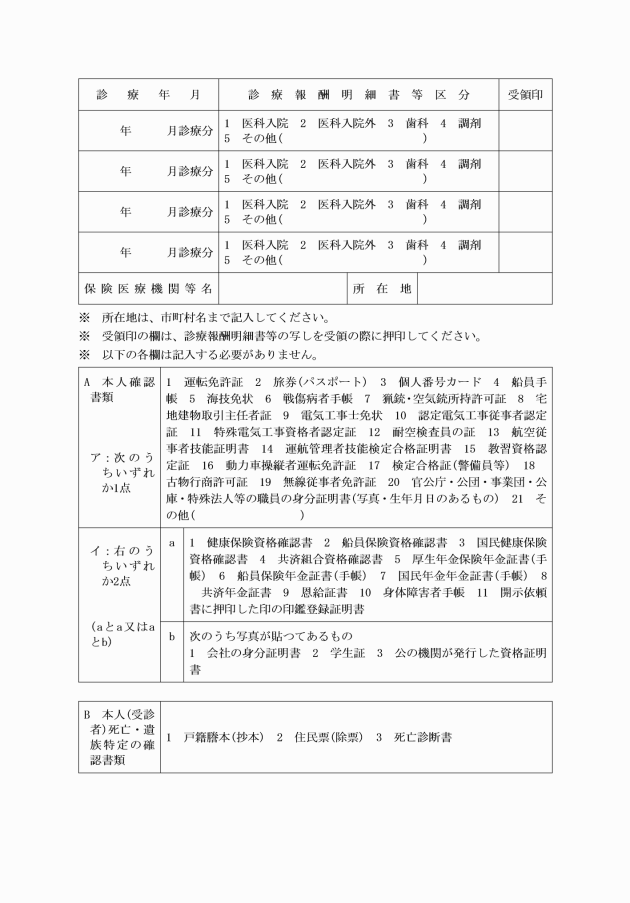

依頼者の本人確認は、以下に掲げる書類(有効な原本に限る。)の提出又は提示を求めて確認するものとする。

なお、提出書類は、原則としてその写しをとり添付するものとする。

① 被保険者等による開示請求

下記ア又はイに掲げる書類で確認するものとする。

なお、婚姻等によつて、開示請求時の氏名が診療時の氏名と異なる場合には旧姓等が確認できる書類の提出又は提示を求めて確認するものとする。

ア 次のうちいずれか1点

運転免許証、旅券(パスポート)、個人番号カード、船員手帳、海技免状、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、検定合格証(警備員等)、古物行商許可証、無線従事者免許証、官公庁・公団・事業団・公庫・特殊法人等の職員の身分証明書(写真・生年月日のあるもの)、その他 |

イ 次のうちいずれか2点(ただし、aとa又はaとbとする。)

a | 健康保険資格確認書、船員保険資格確認書、国民健康保険資格確認書、共済組合資格確認書、厚生年金保険年金証書(手帳)、船員保険年金証書(手帳)、国民年金年金証書(手帳)、共済年金証書、恩給証書、身体障害者手帳、依頼書に押印した印の印鑑登録証明書 |

b | 次のうち写真が貼つてあるもの 会社の身分証明書、学生証、公の機関が発行した資格証明書 |

② 法定代理人による開示請求

法定代理人(依頼者)の本人確認は、前記①に掲げる書類で確認するほか、被保険者等が未成年又は成年被後見人であること及び依頼者が当該被保険者等の親権者又は後見人であることを次に掲げる書類のうち少なくとも一以上の書類の提出又は提示を求めて確認するものとする。

ア 戸籍謄本(抄本)

イ 住民票

ウ 法務局が発行する登記事項証明書

エ 家庭裁判所の証明書

オ その他法定代理関係を確認し得る書類

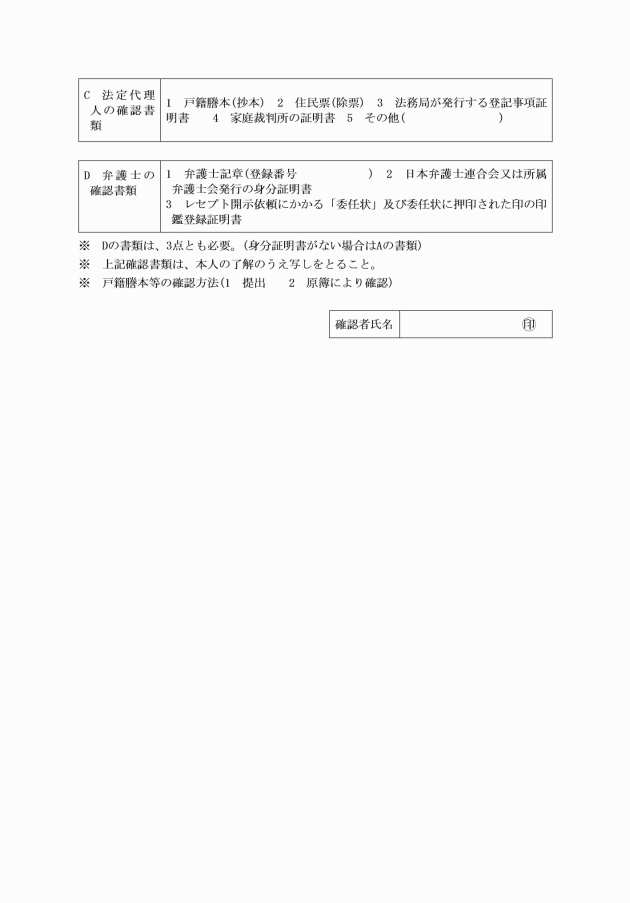

③ 弁護士による開示請求

弁護士(依頼者)の本人確認は、日本弁護士連合会会則第29条第2項に定める弁護士の帯用する記章(以下「弁護士記章」という。)及び登録番号の提示を求め、かつ、当該弁護士に係る法律事務所の名称及び住所等の記載のある日本弁護士連合会又は所属弁護士会発行の身分証明等の提出又は提示を求め確認するものとする。

なお、身分証明書等がない場合は弁護士に係る前記①に掲げる書類で確認するものとする。

また、被保険者等の署名・押印のある「委任状」及び委任状に押印された印の印鑑登録証明書の提出を求め、当該被保険者等からレセプト開示請求に関する委任があることを確認するものとする。

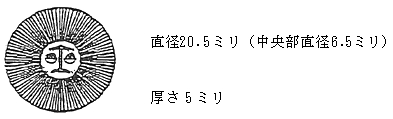

なお、弁護士記章の形状及び制式は次のとおりである。

ア 大きさ及び形状

イ 表面

16弁のひまわり草の花の中心部に秤一台を配する。

色彩は、「花弁の部分は金色黒いぶし。中心部は地色銀色。」又は「金製」。

ウ 裏面

「日本弁護士連合会員章」の文を刻し、かつ、ねじ台の部分に登録番号を刻する。

(3) 開示請求書の受理

町長は、依頼者から開示請求書の提出があつたときは、依頼書の記載事項にもれ落ち等がないか確認のうえ受理しなければならない。

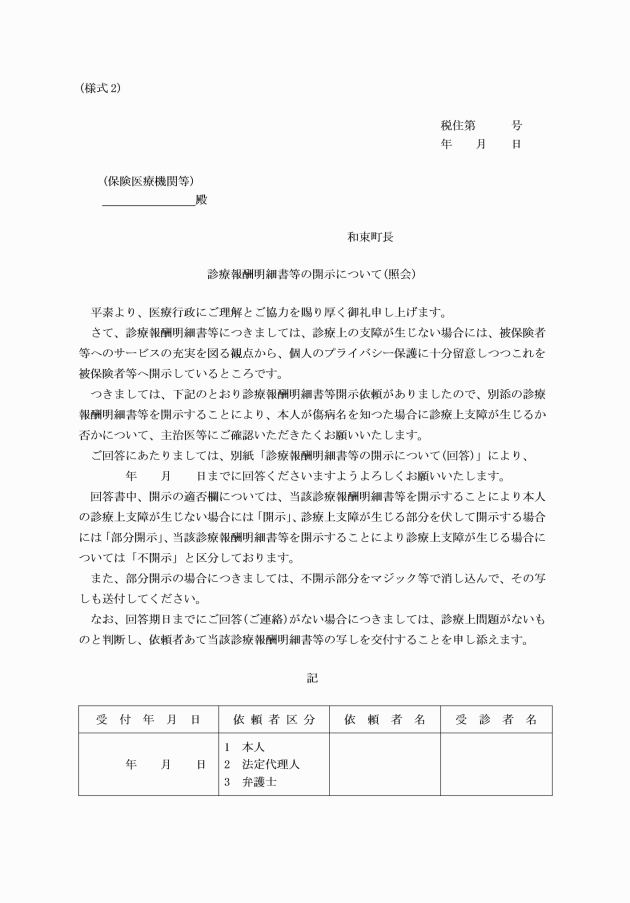

(4) 保険医療機関等への照会

レセプトの開示に当たつては、被保険者等が傷病名等を知つたとしても診療上に支障が生じないことを事前に保険医療機関等(主治医)に対し確認するものとする。

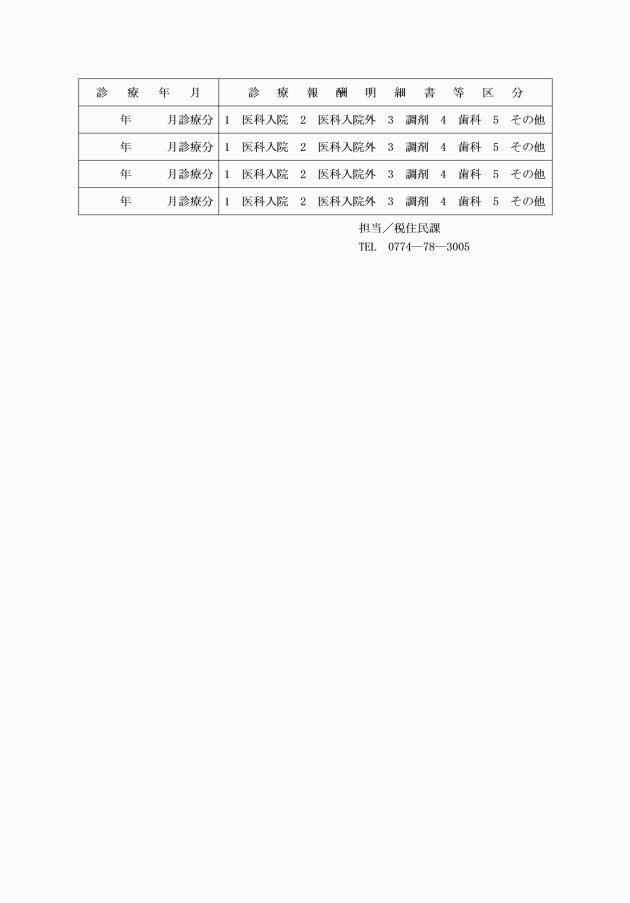

この確認は、「診療報酬明細書等の開示について(照会)」(別記様式2)に開示請求のあつたレセプトの写し(以下「コピーレセプト」という。)を添えて行うものとする。

この場合における回答期限は、発信日より14日間とし、照会書類中に明記しておくものとする。

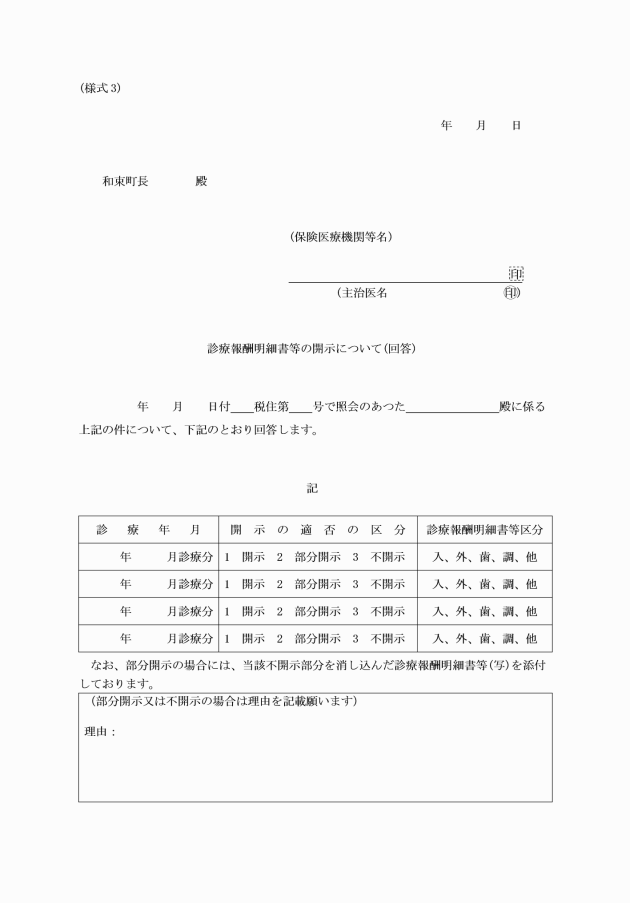

(5) 保険医療機関等からの回答

保険医療機関等からの回答については、「診療報酬明細書等の開示について(回答)」(別記様式3)によるものとし、レセプト開示の適否については、当該レセプトを開示することにより本人の診療上支障が生じない場合については、「開示」、診療上支障が生じる部分を伏して開示する場合については「部分開示」、当該レセプトを開示することにより診療上支障が生じる場合については「不開示」と区分するものとする。

なお、回答期限が経過しても回答が無い場合については、当該保険医療機関等に対し電話等により回答の要請をするなど適切な対応を図るものとする。

(6) 開示、部分開示又は不開示の決定

町長は、保険医療機関等から前記(5)の回答があつた場合、回答内容に基づき、開示、部分開示又は不開示を決定するものとする。

また、部分開示の場合にあつては、当該不開示部分を伏したうえで開示するものとする。

なお、次に掲げる場合にあつては、当該レセプトは開示の取り扱いとする。

1 保険医療機関等に対し照会を行つた際に示した回答期限内に当該保険医療機関等から回答がない場合において、電話等により回答の要請をしてもなお回答が得られない場合。(ただし、主治医と連絡中である等遅延に相当な事由が認められる場合を除く。)

2 当該保険医療機関等の廃止等の事情により、保険医療機関等に対して照会することができない場合。

3 保険医療機関等に対する照会の結果、送達不能で返戻された場合において、当該保険医療機関等を管轄する都道府県保険主管課(部)に確認してもなお当該保険医療機関等の所在が確認できない場合

(7) 調剤報酬明細書の取り扱いについて

調剤報酬明細書(以下「調剤レセプト」という。)について開示の依頼があつた場合は、当該調剤レセプトに記載された保険医療機関等に対し、前記(4)(5)による手続きを経て、前記(6)による開示、部分開示又は不開示の決定を行うものとする。

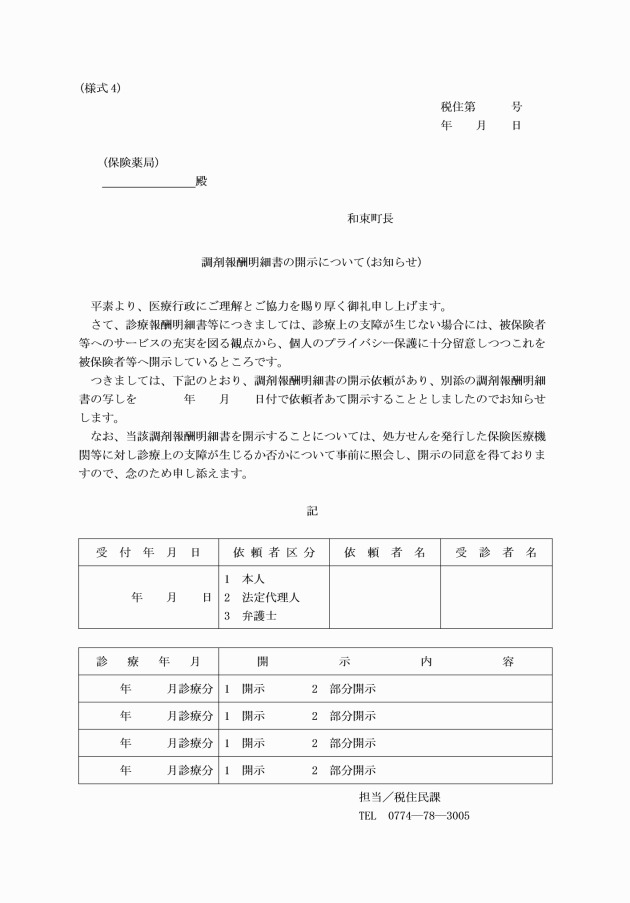

なお、調剤レセプトを開示する場合においては、当該調剤レセプトを発行した保険薬局に対し、「調剤報酬明細書の開示について(お知らせ)」(別記様式4)により通知するものとする。

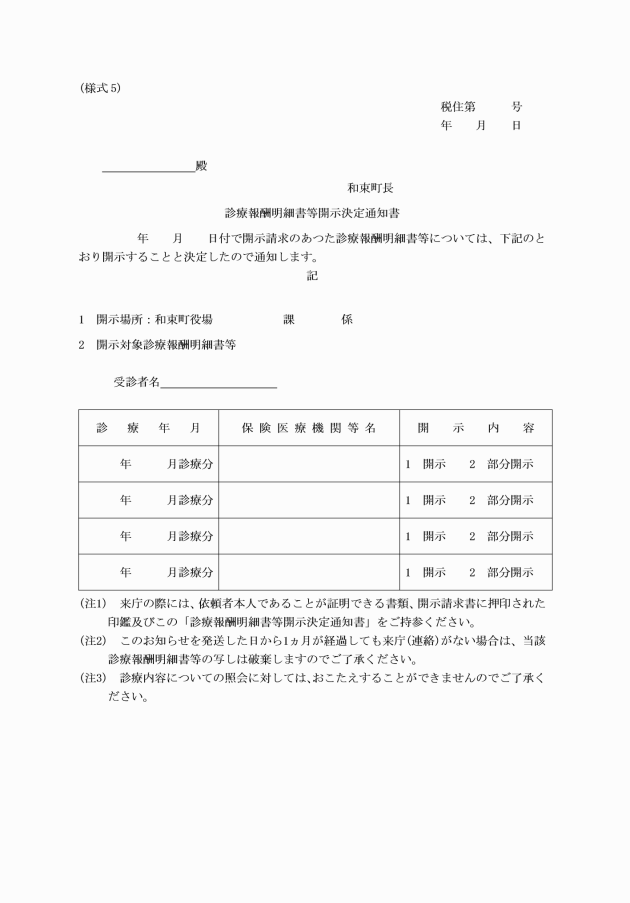

(8) 開示又は部分開示の通知及び開示の方法

ア 町長は、前記(6)により開示又は部分開示の決定を行つたときは、「診療報酬明細書等開示決定通知書」(別記様式5)により速やかに依頼者に通知するものとする。

なお、「診療報酬明細書等開示決定通知書」を発送した日から1ヵ月が経過しても来庁(連絡)がない場合は、当該交付用コピーレセプトは破棄して差し支えないものとする。

イ 依頼者は、本人来庁のうえ「診療報酬明細書等開示決定通知書」を提示するとともに、前記(2)による本人確認のうえ、当該レセプトの開示又は部分開示を受けることができる。

なお、町長は、本人確認に際し、受付時に本人確認の手段として提出された書類又は提示された書類の写しがある場合には、それにより、依頼者本人であることの確認を行うことができるものとする。

ウ 開示又は部分開示は、当該コピーレセプトの交付により行うものとし、コピーレセプトの交付にあたつては、当該コピーレセプト(1部に限る。)に「和束町」及び「開示年月日」を記載し交付するものとする。

なお、交付の際は、依頼者(受領者)から開示請求書に受領印を受けるものとする。

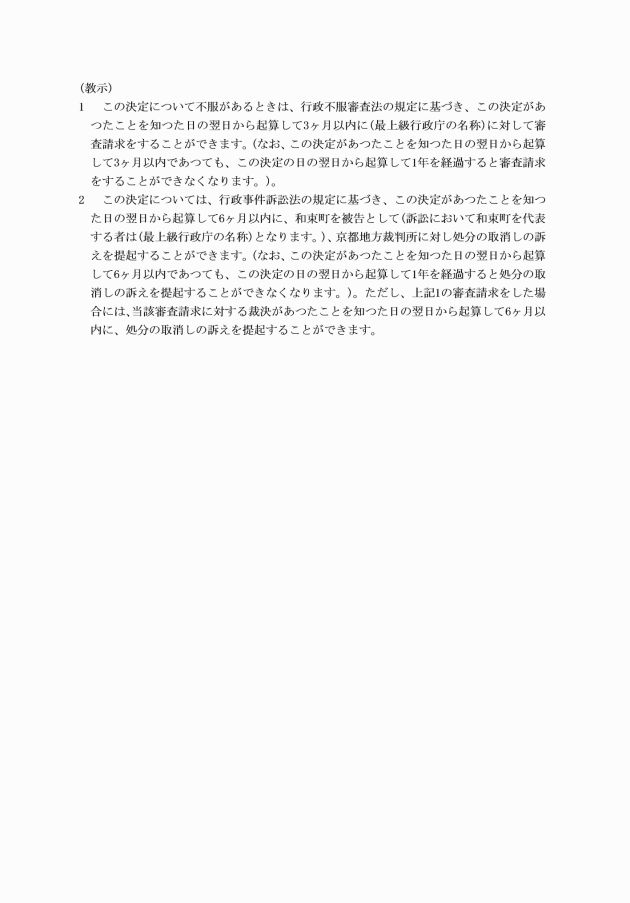

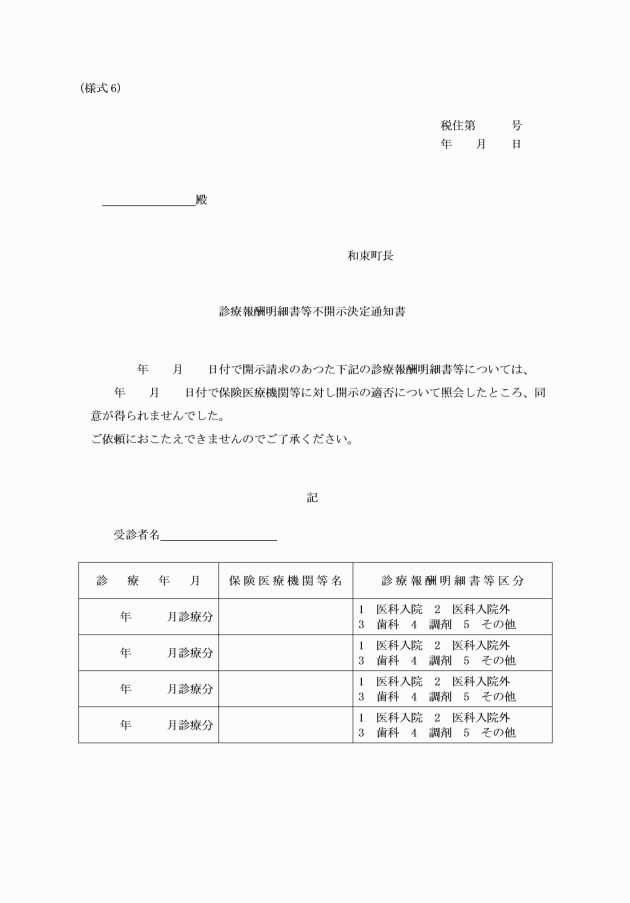

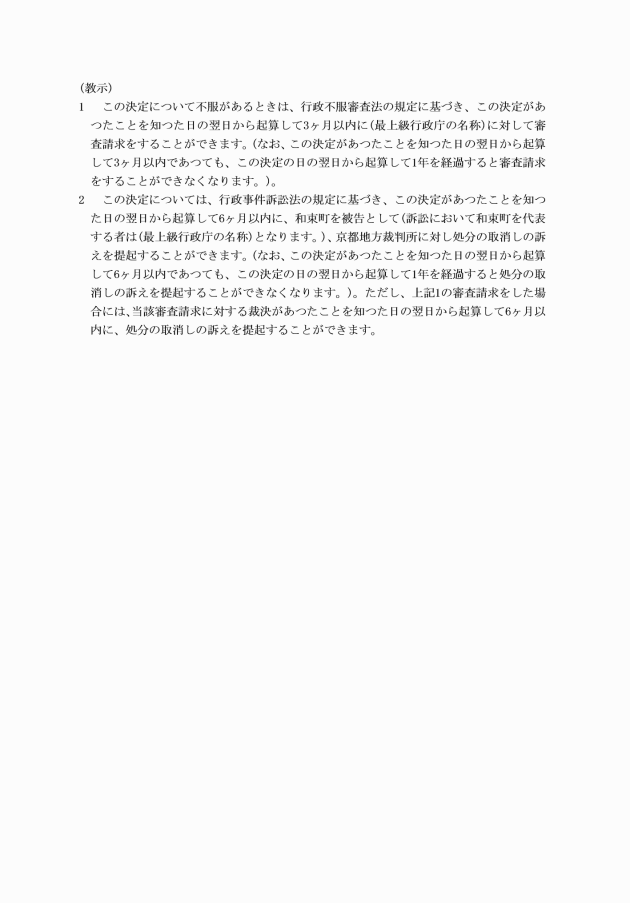

(9) 不開示の場合

町長は、前記(6)により不開示の決定を行つたときは、「診療報酬明細書等不開示決定通知書」(別記様式6)により、速やかに依頼者に通知するものとする。

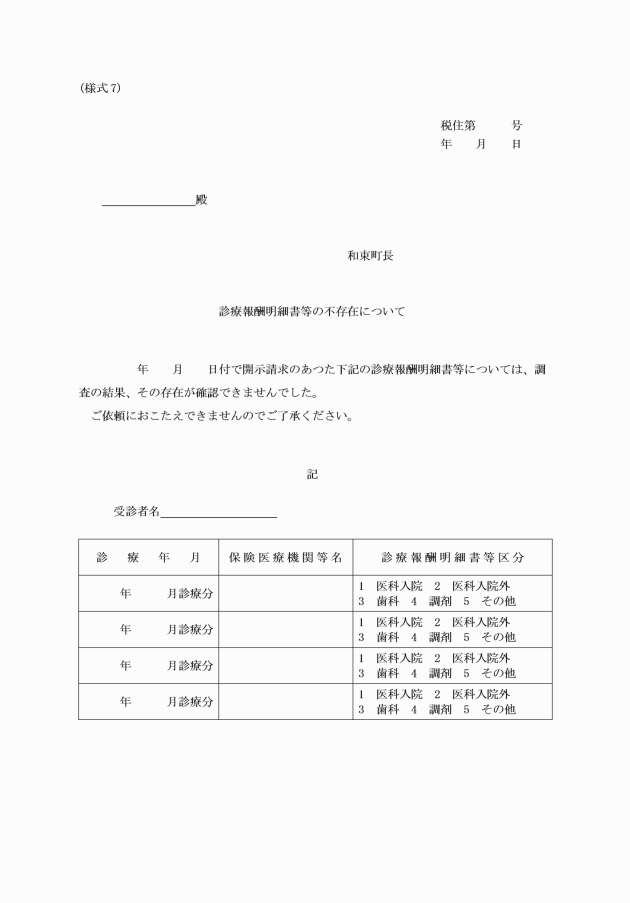

(10) 不存在の場合

開示の依頼があつたレセプトについて、調査してもなおその存在が確認できない場合は、「不存在」とし、「診療報酬明細書等の不存在について」(別記様式7)により依頼者に通知するものとする。

2 遺族等からの開示請求

遺族等から開示請求があつた場合については、前記1「被保険者等からの開示請求」における取扱い(前記1(1)「開示請求に係る書類の提出」の依頼者に説明する事項のうち③及び④、(4)「保険医療機関への照会」、(5)「保険医療機関等からの回答)、(6)「開示、部分開示又は不開示の決定」、(7)「調剤報酬明細書の取扱いについて」並びに(9)「不開示の場合の取扱い」を除く。)に準じ、開示の依頼に応じるものとする。

この場合において、これらの規定中「被保険者等」とあるのは「遺族」と読み替えるものとする。

また、遺族等についての本人確認の際には、前記1(2)に掲げた書類による確認に併せて、当該被保険者等の死亡の事実及び当該被保険者等の遺族であることを次に掲げる書類のうち少なくとも一以上の書類の提出又は提示を求めて確認するものとする。

ア 戸籍謄本(抄本)

イ 住民票(除票)

ウ 死亡診断書

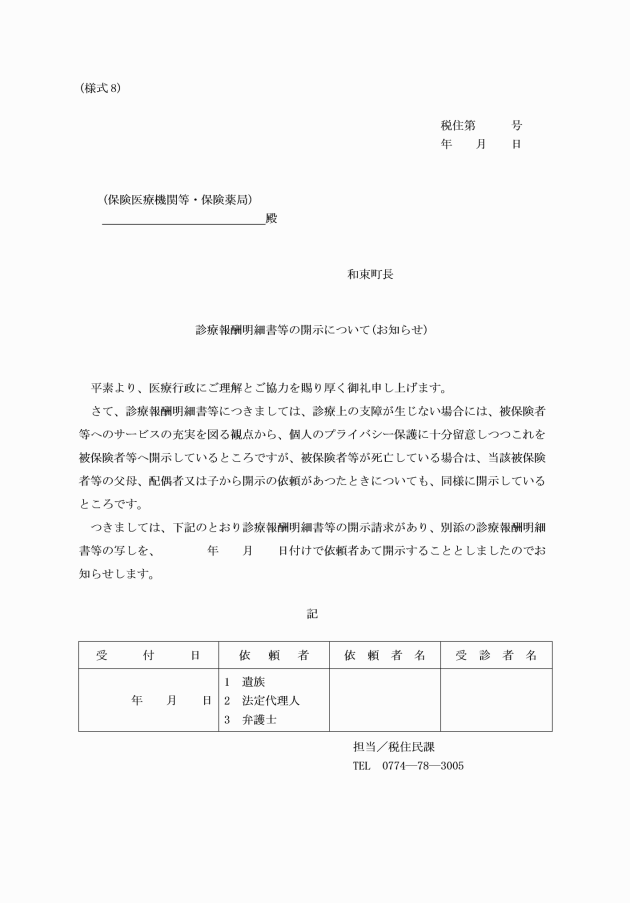

なお、コピーレセプトを交付する場合においては、当該保険医療機関等(調剤レセプトを開示する場合においては保険薬局も含む。)に対し、「診療報酬明細書等の開示について(お知らせ)」(別記様式8)によりその旨を速やかに通知するものとする。

3 標準事務処理期間

(1) 開示請求書を受理してから開示までの期間は、1カ月を目処とする。

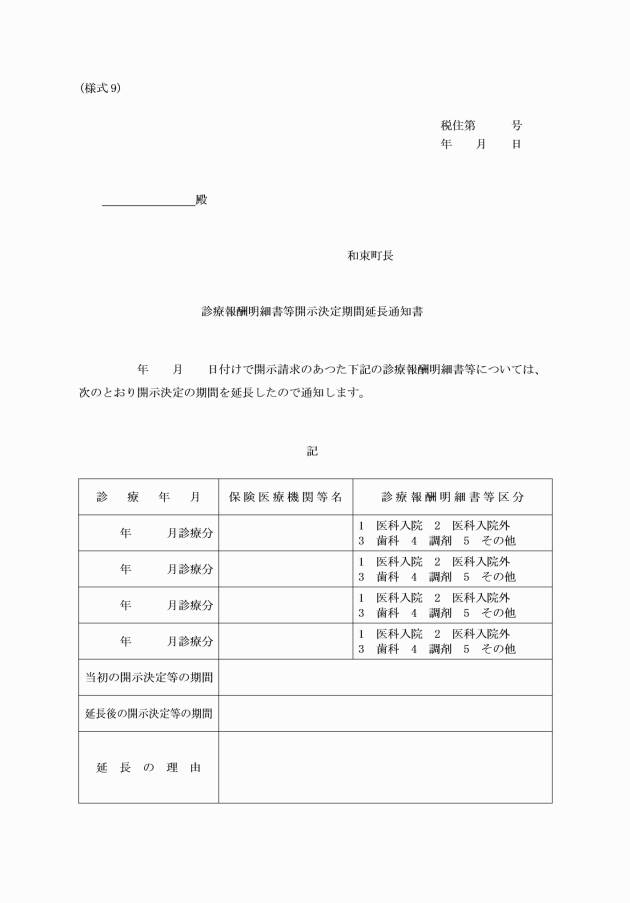

(2) 前記(1)の期間を越える場合には、依頼者に「診療報酬明細書等開示決定期間延長通知書」(別記様式9)により通知するものとする。

4 「レセプト開示受付・処理経過簿」の整理

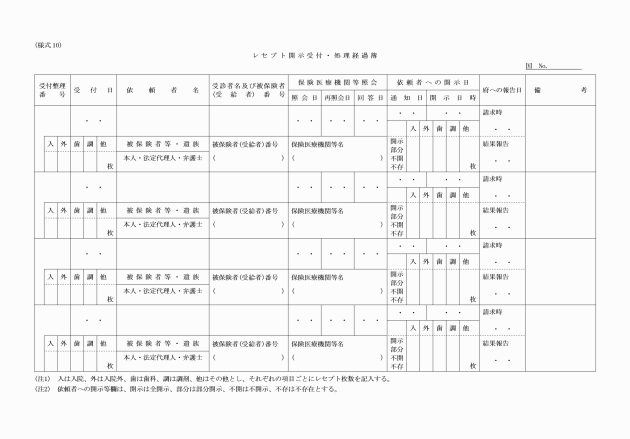

開示請求書の受付から開示等の連絡及び交付に至るまでの処理経過については、その都度「レセプト開示受付・処理経過簿」(別記様式10)に記録するものとする。

5 関係書類の保存

レセプト開示に係る一連の関係書類は、整理番号ごとに整理のうえ保存するものとする。

なお、関係書類の保存期間については10年とする。

附則(令和6年要領第1号)

この要領は、令和6年12月2日から施行する。

(別紙)

診療報酬明細書等の開示を依頼される方へ(お知らせ) 和束町国民健康保険においては、被保険者及び医療受給者へのサービスの充実を図る観点から、診療報酬明細書等の開示の依頼があつた場合、個人のプライバシーの保護及び診療上の支障が生じないことなどを確認したうえで開示しています。 「診療報酬明細書等の開示請求書」を提出される方は、あらかじめ、この「お知らせ」をご覧いただき、必要書類等をご持参のうえ、手続きされるようお願いします。 | ||

|

|

|

| 診療報酬明細書等は、保険医療機関等が保険診療に要した費用を保険請求するために、一定の基準に従つて記載されるものであり、保険適用外の事項が記載されていない等必ずしも診療内容の全てが記載されているものではありません。 |

|

|

|

|

1 開示の依頼ができる方 開示の依頼ができるのは、次のいずれかに該当される方に限ります。 (1) 開示を依頼する診療報酬明細書等に記載されている被保険者及び医療受給者本人(であつた方を含む。) (2) 被保険者及び医療受給者が死亡している場合は、当該被保険者及び医療受給者の父母、配偶者又は子 (3) (1)又は(2)の方が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人 (4) (1)又は(2)の方から開示の依頼について委任を受けた弁護士 2 開示の依頼にあたつて必要な書類等 必ず、開示の依頼ができる方本人が直接、次の書類等をご持参のうえ手続きをしてください。 (1) 診療報酬明細書等の開示請求書(保険医療機関ごとに必要です) (2) 開示を依頼する方の本人確認ができる書類(詳細は裏面のとおり) 3 開示を依頼される方の本人確認 開示の依頼ができるのは上記1の該当者本人に限つており、また、手続き等にあたつて、開示を依頼される方本人であることを確認するため必要書類の提示を求めていますが、これは、あくまでも個人のプライバシーを保護する観点から欠かせないことであり、ご理解をお願いします。 4 保険医療機関等に対する事前確認 診療報酬明細書等の開示に当たつては、当該保険医療機関等に、診療上支障が生じないことを確認する必要があります。 従つて、当該保険医療機関等から開示の同意が得られなかつた診療報酬明細書等は、開示できませんのでご理解をお願いします。 5 診療内容についての照会 和束町では、診療内容についての照会に対してはおこたえできませんのでご了承ください。 6 開示の方法 開示及び部分開示は、診療報酬明細書等の写しを、別に指定する場所で開示依頼者本人に対し直接交付しますので、必ず開示依頼者本人がお越しください。 開示請求書を受理した日から開示までの所要日数は、当該診療報酬明細書等の抽出作業、保険医療機関等への事前確認等のため1カ月程度を要します。 7 その他 (1) 開示の依頼があつた診療報酬明細書等について、何らかの事情によりその存在が確認できない場合には、ご依頼におこたえできないことをご了承願います。 | ||

「診療報酬明細書等の開示請求書」の提出の際開示を依頼される方の本人確認に必要な書類

ア:次のうちいずれか1点 運転免許証、旅券(パスポート)、個人番号カード、船員手帳、海技免状、戦傷病者手帳、猟銃・空気銃所持許可証、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、教習資格認定証、動力車操縦者運転免許証、検定合格証(警備員等)、古物行商許可証、無線従事者免許証、官公庁・公団・事業団・公庫・特殊法人等の職員の身分証明書(写真・生年月日のあるもの) |

イ:次のうちいずれか2点(ただし、aとa、又はaとbとする) [a]健康保険資格確認書、船員保険資格確認書、国民健康保険資格確認書、共済組合資格確認書、厚生年金保険年金証書(手帳)、船員保険年金証書(手帳)、国民年金年金証書(手帳)、共済年金証書、恩給証書、身体障害者手帳、開示依頼書に押印した印の印鑑登録証明書 [b]次のうち写真が貼つてあるもの 会社の身分証明書、学生証、公の機関が発行した資格証明書 |

開示を依頼される方が ・被保険者及び医療受給者本人の場合(であつた方を含む) ・遺族の場合(父母、配偶者又は子) |

1 「ア」のうちいずれか1点、又は「イ」のうちいずれか2点

ただし、「イ」の場合は、「a」の中から2点、又は「a」と「b」の中からそれぞれ1点

2 婚姻等のため、開示請求書の提出時の氏名と開示を依頼する診療報酬明細書等の診療時の氏名が異なる場合は、旧姓等の確認できる書類

3 遺族の場合は、上記1、2のほか、当該被保険者及び医療受給者の死亡の事実及びその遺族であることが確認できる次のいずれかの書類

(1) 戸籍謄本(抄本)

(2) 住民票(除票)

(3) 死亡診断書

開示を依頼される方が ・被保険者及び医療受給者本人が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人の場合 ・遺族が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人の場合 |

1 「ア」のうちいずれか1点、又は「イ」のうちいずれか2点

ただし、「イ」の場合は、「a」の中から2点、又は「a」と「b」の中からそれぞれ1点

2 被保険者、医療受給者又は遺族が未成年者又は成年被後見人であること及び開示を依頼される方が親権者又は後見人であることを確認できる次のいずれかの書類

(1) 戸籍謄本(抄本)

(2) 住民票(除票)

(3) 法務局が発行する登記事項証明書

(4) 家庭裁判所の証明書

(5) その他法定代理人関係を確認し得る書類

3 遺族の法定代理人の場合は、上記1、2のほか、当該被保険者及び医療受給者の死亡の事実及びその遺族であることが確認できる次のいずれかの書類

(1) 戸籍謄本(抄本)

(2) 住民票(除票)

(3) 死亡診断書

開示を依頼される方が ・被保険者及び医療受給者本人から委任を受けた弁護士の場合 ・遺族から委任を受けた弁護士の場合 |

1 弁護士記章、登録番号及び日本弁護士連合会又は所属弁護士会発行の身分証明書

ただし、身分証明書がない場合は、「ア」のうちいずれか1点、又は「イ」のうちいずれか2点

なお、「イ」の場合は、「a」の中から2点、又は「a」と「b」の中からそれぞれ1点

2 被保険者、医療受給者又は遺族の署名、押印のある診療報酬明細書等の開示請求についての「委任状」及び押印された印の印鑑登録証明書

3 遺族から委任を受けた弁護士の場合は、上記1、2のほか、当該被保険者及び医療受給者の死亡の事実及びその遺族であることが確認できる次のいずれかの書類

(1) 戸籍謄本(抄本)

(2) 住民票(除票)

(3) 死亡診断書

※ただし上記、戸籍謄本(抄本)、住民票(除票)などのうち和束町において確認できる場合は不要